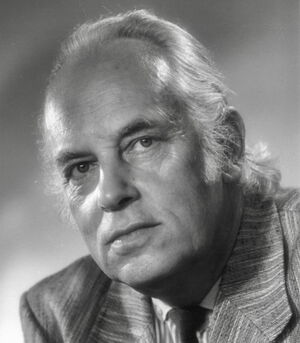

Kurzbiographie von Caspar Diethelm

31. März 2026 - 01. Januar 1997

Musikstudium am Konservatorium und an der Kirchenmusikschule Luzern,

Privatunterricht in Komposition bei J. B. Hilber und Albert Jenny.

Weiterbildung bei Paul Hindemith, Arthur Honegger, sowie bei Ferienkursen in Darmstadt

(u.a. Stockhausen, Nono).

Dirigentenausbildung bei Ernst Hans Beer und Alexander Krannhals.

Caspar Diethelm wirkte von 1963 - 1993 als Dozent für Musikgeschichte, theoretische Fächer und Kammermusik am Konservatorium Luzern. Zugleich betätigte er sich als Dirigent eigener Werke im In- und Ausland. Für sein Wirken erhielt er 1969 den Kunstpreis Obwalden und 1985 den Kunstpreis der Stadt Luzern.

Ab 1950 setzte er sich intensiv mit Zwölftontechnik, Aton(ik)alität, Serialität und Aleatorik auseinander, lehnte aber jede dogmatische Richtung ab. Er entwickelte eine höchst eigenständige, ausdrucksvolle und vitale Tonsprache, die sich dem Hörer ganz unmittelbar erschliesst. Die originäre schweizerische Volksmusik prägte und inspirierte ihn, später verarbeitete er zunehmend auch Einflüsse der aussereuropäischen Musik. Er bevorzugte die grossräumige melodische Linearität. Die Harmonik ist freitonal, die Rhythmik zum Teil elementar, geprägt durch starke tänzerische Impulse mit einer Vorliebe für ungerade Rhythmen (5, 7 bis 15). Grossen Wert legte er auf die Architektur seiner Werke, auf überschaubare, nachvollziehbare Formpläne, wobei er auch in traditionellen Formen (Sonatensatz, Lied, Rondo, Bogenformen...) eigenständige, variable Lösungen fand.

Das Bild des Komponisten wäre unvollständig ohne Erwähnung seiner weiteren Tätigkeiten. Caspar Diethelm war aktiver Politiker, der sich schon sehr früh für Natur- und Landschaftschutz engagierte. Ausserdem hielt er sich als Botaniker, Mineraloge (mit umfassender Sammlung von zum Teil selbstgeschliffenen Quarzen und Achaten) und Pilzsachverständiger genauso präzise auf dem Laufenden wie etwa als Musikhistoriker. Es überrascht nicht, dass sein Ideal der „Homo universalis“ der Renaissance war.

Das Werkverzeichnis umfasst 343 Werke verschiedenster Besetzungen:

- über 100 Werke für großes Orchester, Kammer- und Streichorchester, darunter 8 Symphonien und Konzerte für nahezu jedes Instrument, 1 Ballett,

- an die 40 Werke für Chor mit Orchester, Instrumentalensemble oder Orgel, darunter 3 große

Oratorien und zahlreiche Kantaten,

- Werke für Chor a capella, darunter viele Messen und Motetten,

- über 20 Werke für Blasorchester und Brass Band,

- Kammermusikwerke vom Solostück bis zum Nonett, z.B. 6 Streichquartette, Solosonaten für alle Instrumente, 22 Klaviersonaten, sowie zahlreiche Werke mit außergewöhnlichen Besetzungen.